醫藥分開,取消藥品零加成后,藥品從醫院收入變為成本,也為處方點評提供了政策土壤。

在藥品使用中,藥師對藥品的安全性、適宜性進行把關是全球通則。我國也出臺了《處方管理辦法》等政策,要求藥師必須對處方進行審核。但在我國的醫療機構中,由于體制、流程、人員等多方面的原因,該項工作開展得并不盡如人意。北京朝陽醫院在這樣的大環境下,率先探索藥學服務轉型,并實現了從處方點評到審方前置的跨域,成為北京市首家將藥學服務前移,從事后走向實時的醫院。

從2012年8月的準備階段到2017年3月實現處方前置,5年來,朝陽醫院的藥事服務轉型經歷了七個階段。醫院逐步打破了原有處方點評體系,率先與國際接軌,實現具有引領性、前瞻性、示范性的處方審核機制。在確保合理用藥、踐行患者安全方面又向前邁出了堅實的一步。

目前,北京朝陽醫院全院46個科室全面實現處方前置審核,每日須點評近萬張處方。在機器與藥師的完美配合下,每張處方從醫囑開出到干預結束平均時長3.04秒,需要深度溝通的處方比例(大于1分鐘)不到1%。

從“洼地”入手 實現常態化管理

在我國,作為合理用藥抓手的處方管理,也是各種評審和檢查中的重要內容之一,但一直以來,執行過程中存在很多困難和問題。

北京朝陽醫院總藥劑師劉麗宏分析指出,處方點評存在以下三個常見問題。一是因原來藥品享有15%藥品加成,使合理用藥缺乏制度土壤,多流于形式,點評結果在推動質量持續改進方面普遍后勁不足。二是由于人員能力不等,點評水平和深度高低不一;出臺標準存在交叉重復,統計數據產生偏移;三是不少醫院以1%進行抽樣調查,發現問題反饋給醫務科,存在因抽樣小不能反饋處方質量和改進效率低的問題。

針對上述普遍現狀,北京朝陽醫院首先進行了合理用藥土壤和氛圍的優化。醫院把合理用藥定為“一把手工程”,成立了合理用藥管理組織,形成了垂直化管理;明確藥事部在合理用藥中的權利與責任;聘任了總藥師,參與醫院運營管理;將合理用藥納入到醫院的績效考核,和臨床科室的收入掛鉤。

“有了土壤和氛圍后,醫院選擇了洼地式處方點評管理。”劉麗宏介紹道。

2012年8月,朝陽醫院啟動處方點評的前期準備及頂層設計工作,通過對既往處方的摸底,遴選出“不符合醫保規定的超時限開藥、超適應癥開藥、無正當理由開具同類藥”三類重點處方問題,擬定了大致的工作方向與流程。

2012年9月1日,隨著“醫藥分開”試點改革的啟動,開始了為期10天的“突擊”,重點定位在不符合合理用藥原則的重點處方,每日點評,每日反饋,落實獎懲。“10天的突擊后,不合格的處方數下降了83%。”劉麗宏介紹說,通過“突擊”階段,不合理處方開藥得到了控制,帶來了靜脈用藥、品種和金額下降的良好效果,但如何快速高效地鎖定疑似處方成了當時須應對的問題。

突擊階段過后,醫院決定抓大放小,把目標鎖定在問題排名前五的“重點科室”,專家點評會由每日點評改為每周一次,每周以科室反饋信的方式督促改進。

隨著重點科室顯著好轉,醫院把“洼地”進行實時平移,以覆蓋全院重點處方,關注“重點藥物”為新的突破口,進行每周一次點評,每月以信息通報的方式進行反饋。

“經過以上三個階段后,不合理處方已下降至不足1%。”劉麗宏介紹說,當“洼地”各個擊破后,2013年3月,北京朝陽醫院提出“常態化管理”,不留死角地進行全院全處方點評。

擺在管理者面前的是一個嚴峻的話題:每日近萬張的處方量,如何做到全處方點評呢?

劉麗宏分享道,醫院巧用EXCEL函數定義問題,找出問題,實現從“逐張處方”點評,向“逐類問題”點評模式的轉型。“在一周內,每個醫生都會出現一輪,因此,只須點評一周的處方,然后乘以4即可做到對全院處方點評。”

在此過程中,醫院充分調動了一線藥師的參與度,將問題處方的初篩工作前移至發藥環節,并將問題處方留存的準確率納入藥師績效考核。

在實行“洼地式管理”的同時,醫院還對醫師進行培訓,反饋處方中存在的問題。在醫師和藥師的配合下,北京朝陽醫院的處方點評進入了常態化。

借信息化之力 完成審方前置跨越

劉麗宏曾選取300個處方讓不同人去點評,結果不同人對處方的認知不同。2013年,她意識到處方點評如果完全靠人工完成就會受制于人。

2015年,北京朝陽醫院開發了具有自主知識產權的合理用藥的軟件。這款軟件實現了管理的功能、醫師查詢的功能、處方點評的功能、電子藥歷、會診功能等。讓劉麗宏滿意的是,這款軟件實現了藥師和醫師的無縫對接。“它像360殺毒軟件一樣,平時不在電腦界面上,只有處方中出現問題時才跳出來提示醫師解決。而且藥師與醫師可以借用‘藥知道’功能,像在QQ或微信聊天一樣,溝通、解決問題。”

“這一軟件是醫院實現處方前置的雛形,也增加了實現處方點評向前置跨越的信心。”劉麗宏介紹說,軟件的“心臟部分”是自定義規則庫。自定義規則庫數據來源基于5年的處方點評和合理用藥管理中發現的問題。

一張處方開出后,需要先經過機器點評,分出合理和不合理兩種處方。不合理處方,再由藥師點評。藥師判定處方合理,即可立即通過;若判定不合格,便將處方推送給對應科室及醫生,并進行處方合格率統計;若待定,則須再由專家組點評。

“無論不合理還是待定,全部返回到自定義規則庫。”所有的問題,就是規則。5年來,北京朝陽醫院形成了符合醫院合理用藥的自定義規則庫。

借助信息化工具,醫院成功把藥師合理用藥知識等隱性資產進行了轉化,實現了對既往問題的常態化管理。隨著規則庫的逐漸完善,醫生開具處方的質量和水平有了很大提升。到2015年,全院不合格處方降至不足0.01%。

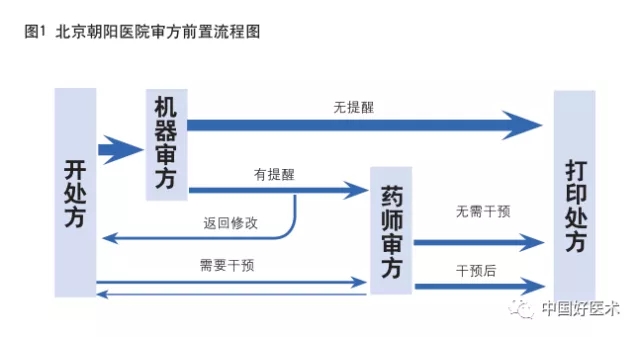

在處方質量已大幅改進、機器審核規則相對精準完善、藥師也得到充分歷練的綜合作用下,醫院啟動了審方前置的流程改造工作(圖1)。

施行審方前置后,北京朝陽醫院處方管理的“畫風”是這樣的:醫生開具處方后,電腦頁面會出現“您的處方/醫囑已提交,正在等待審方藥師審核,請稍等……”處方通過審核后,患者即可進行繳費、取消;若處方沒有通過審核,藥師會第一時間在醫囑界面上與醫師進行互動溝通。

據劉麗宏介紹,從醫囑開出到干預結束,每張處方平均時長僅3.04秒,需要深度溝通的處方比例(大于1分鐘)小于1%。其中,99%的處方由機器完成,1%由藥師完成。審方過程不僅快速,而且準確。

當然,審方的益處更是顯而易見:降低了醫療風險,提升了醫療質量與安全;減少了退費和醫療糾紛,提高了患者滿意度。同時,醫生的處方行為也發生了大轉變:北京朝陽醫院實現了“一上升,五下降”。根據劉麗宏統計,口服藥的占比上升,2016年排名前20位的藥品中,15個是口服制劑,只有5個注射劑。而在全國三甲醫院排名前20位的藥品中,13個是注射劑,7個口服藥。

值得注意的是,2012年與2015年相比,門診人次上漲了6.2%,住院人次上升了15.5%,藥品費用支出下降了20.6%。“如果用這樣的藥費下降比例推算全國,2015年,全國1950家三級公立醫院藥品費用支出總計4500億元,可節約藥費930億元。” 劉麗宏表示。

微信掃一掃,碼上推薦前置審方信息化產品

|